徳島のくすりの歴史

ホーム > 徳島のくすりの歴史 > 日本の近代薬学の開祖 長井長義とは

日本の近代薬学の開祖 長井長義とは

日本薬学の父 長井長義を知る

著:渋谷雅之

PDFでの閲覧はこちら

長井長義は弘化2年、阿波蜂須賀藩の城下に生まれた。

幕末の長崎に留学し、写真の開祖・上野彦馬から諸科学の手ほどきを受けた後、大学東校に学ぶ。明治4年、新政府の第一次海外派遣留学生としてドイツに渡り、ベルリン大学で化学を研究し、学位を得た。

帰国後は日本薬学会の創立とともに会頭となり、生涯にわたり薬学会を指導する。

エフェドリンの発見は長井の業績を象徴するものだが、他に産学官連携に関する草分け的な活動や、薬学校の創設、女子教育に関する貢献、ドイツとの親善活動などの他、30年間に及ぶ日本薬局方調査会長としての活動等々は、長井の業績として忘れてはならないものであろう。

生い立ち

明治後期ころの長井長義博士

長井長義は弘化2年(1845)、阿波蜂須賀藩 の医官を務める長井琳章の長男として名東郡常三島長刀町(現在の徳島市中常三島町)に生まれ、朝吉と名付けられた。15歳で元服して直 安と称し、医師として父の代診を勤めるようになる。慶応2年(1886)22歳の時に他の6名とともに長崎留学の藩命を受けた。

長井が長崎に留学するまでの記録がほとんどない。長井に関する著作も数少ないが、それらには、長井が少年期から青年期にかけて漢学を修行したと異口同音に書かれている。資料がない場合、苦し紛れに「剣術修行」または「漢学修行」したと記述する例は多い。それらが当人にとってどれくらいの重みを持っていたかに目をつむれば、たいてい「うそ」にはならないからである。長井長義ほどの人物が幕末の動乱に揺れるこの時期、漢学修行に明け暮れたなどということは、とても信じられる話ではない。実際、長井が長崎留学時に残した日記を見ても、漢学の素養はほとんど感ぜられない。そのお陰で筆者のような古文書の門外漢でも、何とかその文書が読めるといった皮肉なこともあるのである。漢学特有の、持って回った語彙が少ないからである。それでは長井は何をしていたか?それは読者の想像に任せるほかない。

洋学修行

長井が早くから化学に興味を抱いていたらしい形跡がある。

長井が藩庁から命ぜられた長崎留学の名目は「洋学修行」という漠然としたものだった。長井の父・琳章は阿波藩の次席御典医という身分であり、嫡子の長義に後継ぎを期待するのは当然である。最近我々が発見した資料に、このとき琳章が「医学修行」の文言が命令書にないことに疑問を持ち藩庁に照会した記録のあることがわかった。長井自身は医師になることを嫌っており、ここに親子の相克があったことが自然に想像される。

さらに同じ資料から、長井の長崎行きの荷物の中に、上野彦馬に宛てた関寛斎の書状が含まれていることがわかった。その書状の内容を知るすべはないが、宛先が上野彦馬である限り、化学修行の指導に関した依頼書または紹介状、といった内容以外の内容を想像することは難しい。上野彦馬は我が国で最初に湿板写真を実用化した人物である。当時の「写真術」は、現代のナノテクノロジーなどに匹敵する語感を持っていたに違いない。

関 寛斎は現在の千葉県東金市に生まれ、佐倉順天堂に学んだ。万延元年から長崎に留学し、文久2年に長崎から銚子へ帰郷した後、翌3年に阿波藩の藩医に迎えられて徳島に赴任している。

長井の晩年の口述で、「長崎では必ずしも医学にこだわらず、自分の好きな学問をするように」という許しを蜂須賀斎裕(阿波藩第13代藩主)から得ていたことが語られている。長井の意志を斎裕に取り次いだのは、あるいは関 寛斎だったのかもしれない。

長井長義生家(徳島市中常三島町)

現在は改築されているが、入口には児玉桂三元徳島大学長により建立された石碑がある。手前の敷石の一つが徳島大学薬学部の玄関に埋め込まれている。

大正13年、軽井沢別荘における長井一家

左端、テレーゼ夫人。後列左から次男・維理、長女・エルザ、長男・亜歴山。

大学東校在学中の明治3年、内田九一(東京浅草)により撮影された湿板写真を、長井が後年東大赤門前、市川写真館で複製し、署名したものと推測される。この写真を撮った内田九一は、幕末から明治にかけての写真家であり、明治天皇の写真など、著名な作品を遺している。

長井の長崎留学時代の消息については、これまで多くの書物に誤って伝えられてきた。「長井はボードウィンについて化学を、マンスフェルトについて医学を修めた」という表現が、長井に関するほとんどの論説に書かれ、定説となっているように見える。これについては、「長井長義長崎日記」(徳島大学薬学部長井長義資料委員会編・非売品)によって、正しい事実が歴史に記録されることになった。ちなみに、長井が長崎でマンスフェルト(外科医)の講義に出席したのは、ほとんどヒヤカシ程度であり、ボードウィンに化学を云々に至っては、その事実はない。ボードウィンは化学者ではないし、そもそも長井が長崎に滞在した時期にボードウィンは長崎に居なかった。

長崎に到着した長井は精得館(幕府が創設した医学校・病院)に通い、医学修行らしい記録を残している。これは父・琳章に対する親孝行である。ただし、その期間は最初の一カ月のみであり、その後は精得館を完全に無視して、薬品の製造、砂糖の精製、電気メッキ、カービン銃、大砲の発射管、等々の研究に明け暮れる。父の後を継いで医師になることを運命づけられていた長井は、その運命の糸を自ら断ち切った。

長崎留学の際の日記。現在解読中であり、来春発表の予定。

これまで金尾清造による筆写本の解説(徳島大学薬学部長井長義資料委員会編・非売品)が刊行されていた。

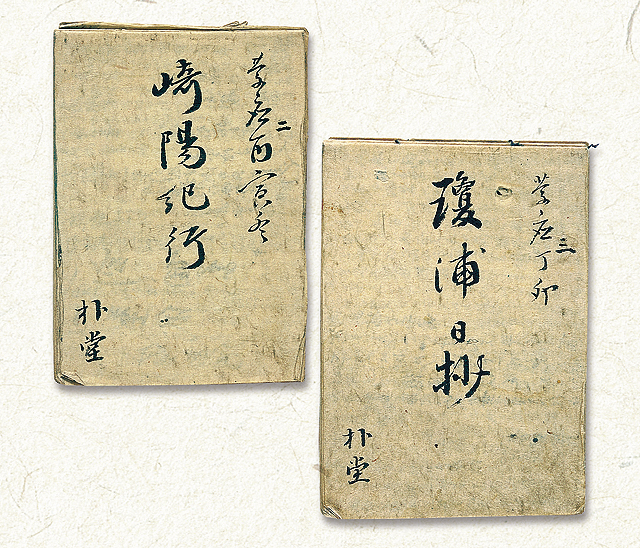

長崎日記に記録された電気メッキの実験装置。この時期、まだ電気メッキは実用化されていない。

ベルリン留学

明治2年、大学東校(東京大学の前身)に学んだ長井は、明治政府により第1回欧州派遣留学生に選ばれ、ドイツに渡る。明治4年に太平洋航路で米国を経てベルリンに至った際の詳細な記録が父・琳章宛に克明に報告されており、これらは「長井長義ベルリン通信」(徳島大学薬学部長井長義資料委員会編・非売品)に取りまとめた。

同年11月には、長井の後を追うように、特命全権大使岩倉具視が率いる100名を超える使節団が、長井の乗った船と同じアメリカ丸で米欧回覧の旅に出る。その記録が「特命全権大使米欧回覧実記(久米邦武著)」に著されている。長井が化学者であるのに対し、久米邦武は漢学者である。それにもかかわらず、両者の感想に一致点が多いのは驚くに当たらない。江戸時代の慣習の中で過ごした両者が、それと激しく異なる欧米事情を目にしたとき、両者の基盤の違いを超えて、それらの相違点はあまりにも明白だったからである。

長井はベルリン大学で有機化学の大家、ホフマンに化学を学び、数々の学術的業績を上げた。後にホフマンに請われて私設助手となり、さらにベルリン大学助手に就任してドイツ化学会における将来を嘱望されるようになる。

長井は結局ベルリンに13年間滞在するのだが、この時期、日本では教育システムの確立等に関して次々と課題が生まれ、急速に新しい制度や組織が作られつつあった。難問は、組織を動かす人材である。長期間、狭い殻に閉じこもっていた日本に、そのような人材がいるはずもなく、必然的に外国人の助けを借りることになる。この時期、日本政府が高給で雇い入れた外国人指導者は500人を超え、その給与の支出が国の予算を圧迫するほどであった。医薬品については、粗悪な外国薬品が輸入され販売されても、それらの品質を見極める力もない状況だった。そのため日本独自の薬品を製造するための会社設立などに関して、切実な要望が生まれていた。

このような混乱の中で、日本人の指導者も次第に育ちつつあった。その中心人物は長井とともにベルリンに留学し、明治7年に帰国していた柴田承桂である。柴田は、東京大学医学部における化学部門の指導者として長井を嘱望し、一方長与専斎(衛生局長)は、製薬会社の技術的指導者として、やはり長井を望んだ。日本の薬学の基礎を築くための教育と産業を指導するにふさわしい人材は、長井以外にいなかったのである。柴田と長与はそのための画策を行ったが、ベルリンで着々と化学者としての地位を築きつつあった長井を日本に呼び戻すことは容易ではなかった。やはりベルリンから帰国した池田謙斎(初代東京大学医学部総理)も加わり、明治7年ころから約10年間にわたって、延々と帰国要請運動が続く。かくして、明治17年5月29日、長井は帰国し、活動の場を日本に移した。

長井は帰国後、再びドイツに渡り、テレーゼ・マチアス・シューマッハーと結婚した。この時、長井の友人たちが運動し、東京大学非職(休職)の身分にもかかわらず、公用旅券が発行されるという、粋な取り計らいが行われている。粋な……というよりは、国を挙げて長井に製薬産業の指導者としての役割を託そうとしていた当時の事情を物語るものかもしれない。

明治18年12月15日発行のパスポート外務卿・伯爵井上馨名。

長井が結婚のためにドイツに赴いた時の旅券と思われる。東京大学の同僚の配慮により公務扱いとしたことが知られている。

ベルリン留学中の長井が、父・琳章に書いた書状ベルリン大学の実験台のスケッチが書き込まれている。

長井が婚約時代にテレーゼとともにドイツのケルンにおいて撮影した写真(キャビネ判鶏卵紙印画)

明治19年、結婚前後にアンダーナッハのシューマッハー家で撮した写真(複製)後列左はテレーゼの両親、前列は祖父母

エフェドリンの発見と産学官連携

帰国後の長井は、東京大学教授・衛生局東京試験所長・中央衛生会委員・大日本製薬会社製薬長などの要職を兼務し、「教育・研究・社会貢献」を実践した。これらが近年、ようやく大学の3大使命として定着しつつある状況を思えば、長井博士の先見性に学ぶものは多い。長井は、医科大学内科教授、三浦謹之助らとの共同研究により開発したいくつかの医薬品を大日本製薬に技術移転するなど、まさに産学官連携の草分け的な業績を残した。当時の産学官連携でも、「共同研究・特許取得・技術移転契約・秘密保持契約・事業化による対価獲得」等、現代と同じ活動が行われていたことがわかる。中でも、大日本製薬から得た5%のランニングロイヤルティに関する記録は興味深いものである。

一方、長井が晩年に取り組んだ阿波藍産業に関する産学連携の事跡からは、契約社会に慣れない地元産業界との確執も読み取れるのだが、そのような風雪の時代における産学官連携の有様は、徳島大学の知財戦略を考える上で多々参考とされ、現代の産学官連携に活かされている。

明治18年7月、長井は大日本製薬会社の一室で、衛生局の試験所員から黒褐色のエキスを示された。その試験所員が、野生植物の麻黄から抽出したものであり、そのエキスの中に、肉眼で認められる結晶性の物質が混在しているのが発見された。この試験所員の名を山科元忠という。山科は不幸にも、間もなく死亡したが、この時発見されたエフェドリンに関する研究は長井をリーダーとして引き継がれ、43年間にわたって続けられることになる。その他、長井が開発し、大日本製薬に技術移転されたミドリアチン(瞳孔拡散剤)、アロカイン(局所麻酔剤)などは、日本人が独自に開発した医薬品として、以後の時代をリードすることになる。長井が生涯をかけて産学官連携により技術移転したエフェドリンは、その発見から120年後の現代なお市販の風邪薬に配合され、世界中で使用されている。

写真:1

写真:2

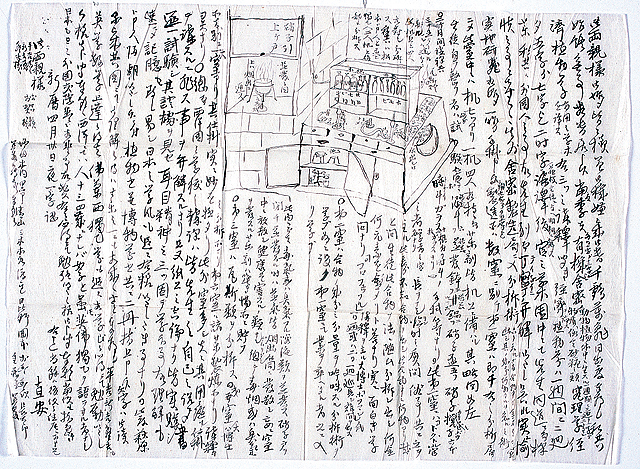

(写真:1)長井は、衛生局で山科所員が研究していた麻黄のアルコール抽出物のエキス中に、結晶性物質の混在を見つけ、山科の急死後研究を引き継ぎ、1885年エフェドリンを発見した。大日本製薬によって製品化されたエフェドリンは、我が国の誇る基本医薬品として今日に至るまで使用されている。金尾清造によりサンプリングされたエフェドリンの天然品と合成品は、80年以上を経た今でも見事な結晶形が保たれており、当時の実験技術の高さが偲ばれる。

(写真:2)大日本製薬に技術移転され、製品化された「エフェドリンナガヰ」

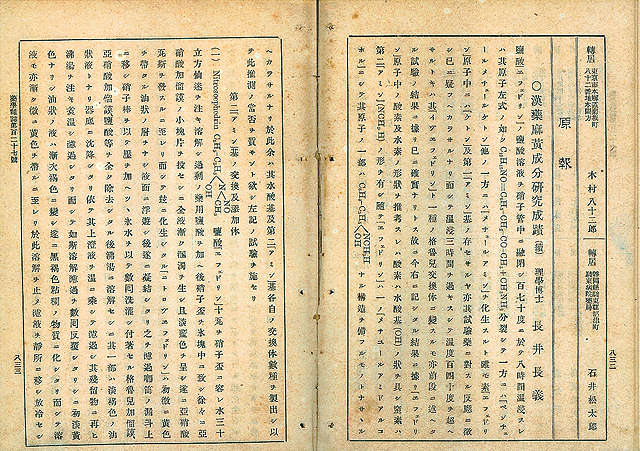

1892年エフェドリンの発見に続き、化学構造について論じた最初の論文(薬学雑誌)。当時は縦書きであった。

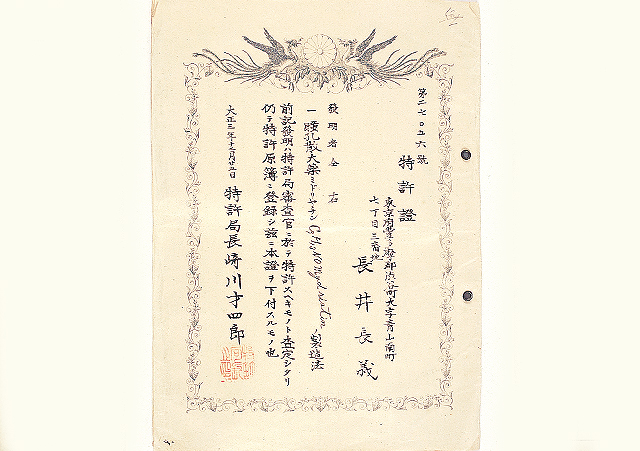

エフェドリン誘導体に関する特許証

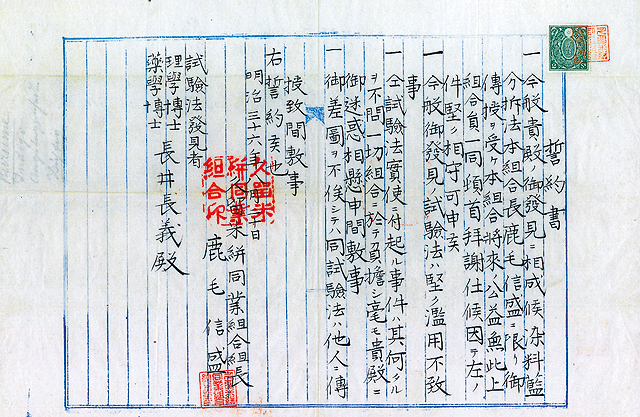

明治36年、染料藍析法に関して久留米絣同業組合長との間に交わした秘密保持契約

学会活動

長井は帰国直後の明治18年、日本薬学会の前身である東京薬学会で演説し、ベルリンでの経験を元にして薬剤師養成と医薬分業の重要性を説く。長井はヨーロッパ諸国の医薬分業の歴史を紹介した後、「日本では医学と薬学が密着して離れない。民間では薬の代価と診察料の違いを理解できず、薬の代価が診察への謝礼そのものの性質を持っていると誤解している。日本では古くから医師は漢方薬の代価で生活しており、西洋式の医者までが同じ因習を引き継いでいる。ヨーロッパでは、薬学は一大専門学である。そのため、薬の専門家でない医師がそれを理解できないのは当然であり、国民もそのことを認めている。薬学そのものの進歩のために努力すると同時に、このような困った日本の習慣を正すのは、我々薬学者の義務である」と述べ、薬学者の奮起を促す。

長井は同時に、自然界から有効成分を発見し、人工合成により医薬品を生み出すことの重要性を説き、その分野の学問に対する貢献を自らの使命と位置づけた。長井は明治20年に日本薬学会初代会頭に就任し、その逝去まで、実に42年にわたり薬学会を指導する。

明治と大正の時代にわたって長井の指導を受けた日本の薬学会は、その後有機化学や生命科学の分野で優れた基礎薬学の伝統を築いた。その一方では、理学や純粋化学の分野に対する独自性をどのように発揮するかという点で、教育・研究現場に大きな課題を与えた。このことは、医薬分業の遅れとも密接に関連しており、その課題は現在でもなお解決されていない。

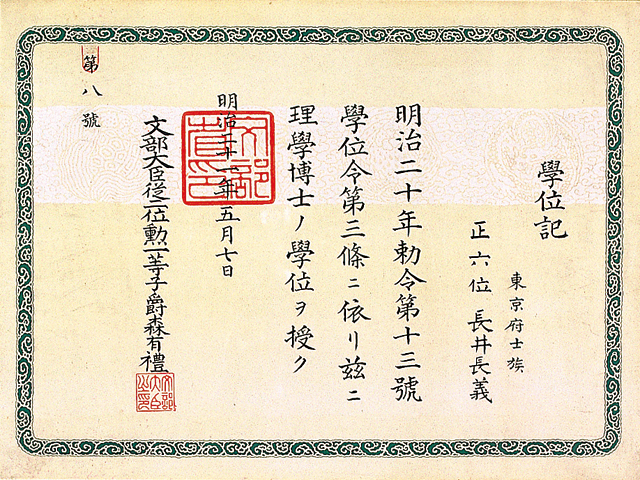

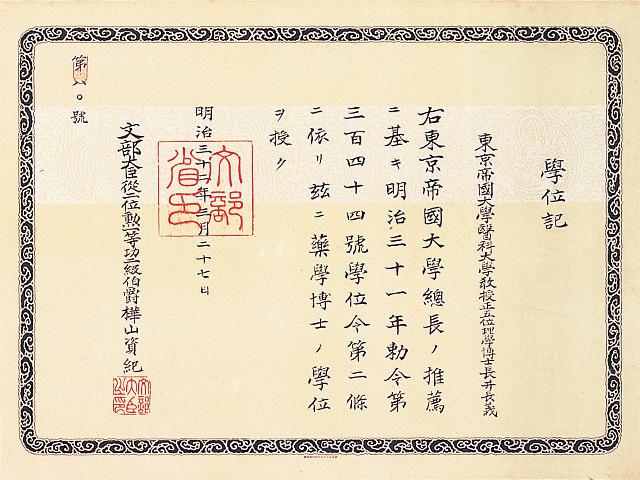

長井はベルリン大学からDr. der Philosophieの学位を得ていたが、帰国後の日本にはまだ学位制度がなかった。明治20年の勅令第13号によって我が国初の博士25人が誕生した。理学・工学・医学・文学・法学の各5人に文部大臣森有礼名の学位記が授与され、長井は理学博士の学位記を受領する。これら25人には、加藤弘之(文)、高木兼寛(医)、山川健次郎(理)などの著名人が名を連ねている。その10年後、勅令第344号により学位に薬学が加えられ、長井は薬学博士第1号となった。

我が国最初の博士学位が勅令第13号により25人(うち理学博士5人)に授与された。番号は25人を学位種別と関係なく年齢順に並べて割り振ったものである。長井はその8番目であった。初代文部大臣、森 有礼はこの年の冬暗殺される。

10年後の明治21年、学位に薬学が追加され、長井はその第1号を受領する。両学位記は、我が国の学位制度の記録として重要なものであり、徳島大学が所蔵するこれら以外の学位記は戦禍等で消失し、現存しないと考えられている。

学校創設と人材育成

長井の残した業績の中で、学校創設に関する貢献は忘れてはならないものであろう。

大正年間の学制改革の中で、四国では高知と松山に高等学校が設置されたが、長井の郷里徳島では専門学校を設置しようとする動きがあった。徳島は海を隔てて京阪神の物資集積地に隣接しているにもかかわらず産業が不振だったことを背景としている。徳島では高等工業学校を設置することによって県民の覚醒を促し、これを機軸として産業の発展を促すことが最も緊要であるという声が上がり、その機運が日増しに高まったのである。長井は、同様な理由で製薬産業に貢献できる人材を養成するという明確な目標を掲げて教育・研究組織の創設を国に働きかけた。その結果、大正12年に現在の徳島大学薬学部の淵源となる徳島高等工業学校応用化学科製薬化学部が誕生したのだった。このような経緯により創設された薬学部は全国で唯一のものであり、その伝統は脈々と現代に受け継がれている。長井がその製薬化学部を視察、第4回卒業生とともに撮した写真が現存する。現在その背景の建物の跡地に「徳島大学産学官連携プラザ」が設置されている。

長井は他に、富山薬専や熊本薬専の創立・発展にも尽力した。

一方長井は晩年、日本女子大学校の「香雪化学館」の創設に協力し、創設後は化学教授として女子化学者の育成に努めた。長井が育てた女子化学者たちは、我が国の女子教育の発展に大きな力を発揮する。

長井の教育者としての姿勢は実験第一主義によって貫かれ、学生に対しては自主的な問題解決能力を求めた。温泉の土に砒素が混じっているかどうかの分析を命ぜられた学生が、「まだ燐酸の分析しか習っていません」と答えたところ、長井が「習わないと出来ないというのは、日本人の欠点だ!」と真っ赤になって怒り、立ったまま1時間も説教したという話は有名である。

晩年

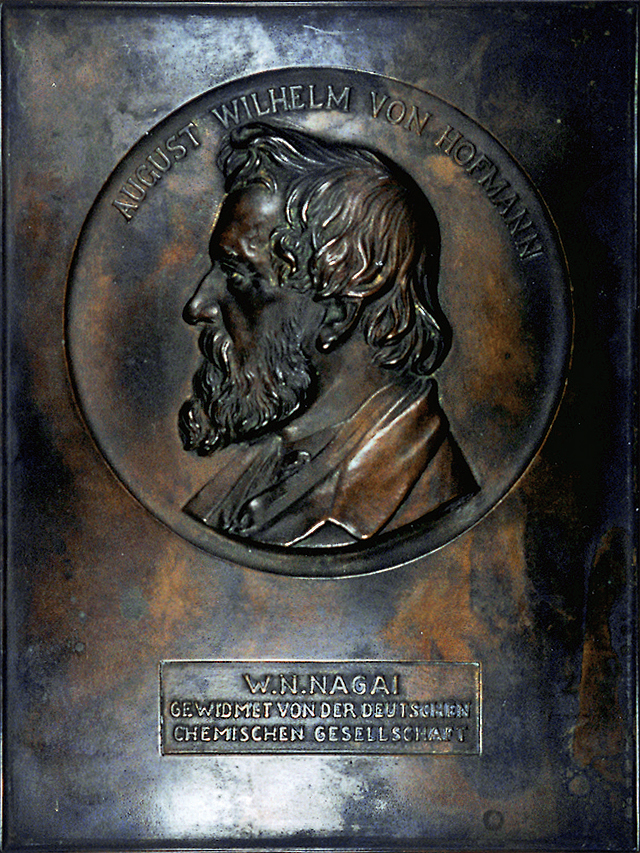

昭和2年、83歳の長井は老を駆ってドイツ旅行を行い、ベルリンではドイツ化学会、薬学会合同歓迎会に出席し、「日本の化学はドイツと同様に薬学をもって始まり薬学をもって進んだ」と、感動的な講演を行う。その席上で長井はホフマンの肖像を鋳したプラケッテを贈られ、ドイツ薬学会名誉会員に推挙された。同年ベルリンにおいてヒンデンブルグ大統領に謁見し、独逸国赤十字第一等名誉章を贈られる。

昭和4年、長井は咽頭癌のため85年の生涯を終えた。逝去後、ローマ法王庁より「聖セブルクロ勲一等大十字章」が伝達された。

昭和3年5月9日、徳島に帰郷した長井は、富田久三郎(富田製薬創業者)らの歓迎を受けた。写真はその折、徳島高等工業学校製薬化学部第4回卒業生との記念写真。中列左から、吉岡寅吉教授、富田久三郎、小溝茂橘校長、長井長義、篠田淳三教授(初代製薬化学部長、のち第一製薬社長)。(「富田製薬百年のあゆみ」より)

日本女子大学校における御前講義(日本薬報)

長井が逝去後に伝達された聖セブルクロ勲一等大十字章とその勲記(羊皮紙にラテン語で印刷されている)

昭和2年10月17日、長井はドイツ薬学会、化学会合同歓迎会に招かれた。席上、ホフマンの肖像を鋳したプラケッテが授与され、ドイツ薬学会名誉会員に推挙された。東京空襲を受けたため、黒ずんでいる。

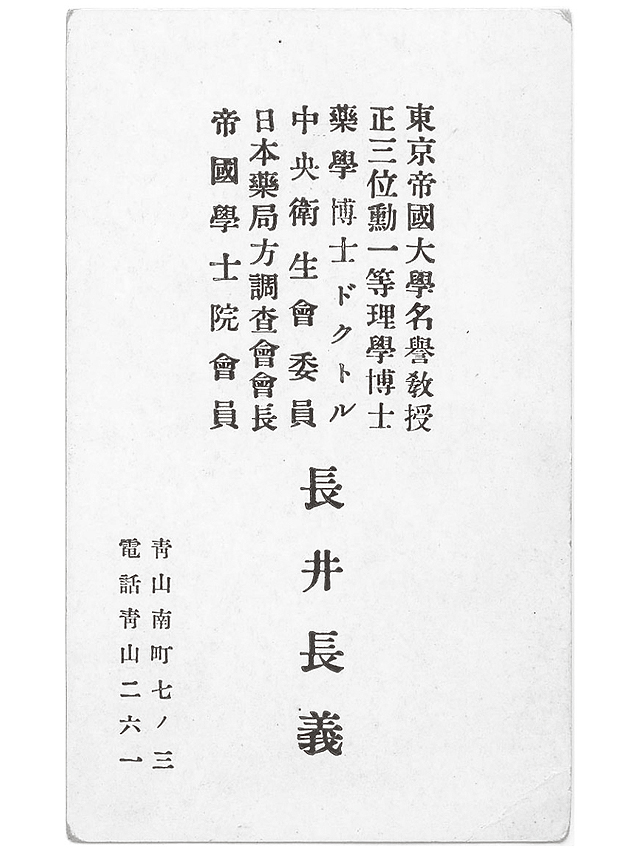

晩年、長井が使用した名刺

大正12年秋、青山邸内の長井夫妻。青山邸は蜂須賀茂韶より購入した諏訪高島藩下屋敷跡1万余坪に建造された。土地の多くは戦後、日本薬学会に寄贈された。

大正11年11月20日 小石川植物園において、来日したアインシュタイン博士歓迎会が催された。左から長井テレーゼ夫人、アインシュタイン、穂積陳重(帝国学士院)、アインシュタイン夫人。穂積の後、長井博士

◎渋谷雅之プロフィール

昭和17年高知県に生まれ、徳島大学薬学部・京都大学大学院薬学研究科に学び、京都大学助手、徳島大学助教授を経て平成元年同教授。平成9年同薬学部長。平成13年から、徳島大学副学長(研究担当)。平成19年徳島大学退職。退職後は、郷里高知県の近世史に関する本を執筆するなどして楽しむ。

◎写真撮影 湯本一生